行政書士のメニュー

「あなたの“はじめて”を、安心の手続きで支えます。」

相続手続き・遺言書作成・生前対策までトータルサポート

初回相談無料|土日祝・オンライン相談対応

こんなお悩みありませんか?

- 相続手続き、何から始めればいいかわからない…

- 遺言書を作りたいけど、法律的にどう書けばいいの?

- 相続人が複数いて、話し合いが進まない

- 不動産の名義変更ってどうやるの?

相続に特化した私たちが丁寧にサポートします!

相続手続き

相続に関する手続きは多岐にわたり、非常に複雑です。

戸籍謄本などの必要書類を収集することから始まり、被相続人の財産内容を正確に把握し、相続人間での遺産分割協議、不動産の相続登記、預貯金や有価証券の名義変更、さらには相続税の申告まで、ひとつひとつ丁寧に進める必要があります。

これらの手続きには、法律・税務の専門知識だけでなく、相続人間の調整など繊細な対応も求められます。

当事務所では、相続実務に精通した行政書士が、お客様一人ひとりのご事情に応じた最適なアドバイスとサポートをご提供いたします。

「何から始めればよいかわからない」「手続きに不安がある」

そのようなお悩みをお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

誠実かつ丁寧な対応で、相続手続きをしっかりとサポートさせていただきます。

相続対策

相続の対策で一番大切なのは、ご家族の状況や財産の内容に合った「その人に合った方法」を選ぶことです。

当事務所では、遺言書の作成、家族信託の活用、生前贈与など、さまざまな選択肢の中から、お客様のご希望やご事情に応じて、オーダーメイドの相続対策をご提案しています。

相続が発生する前にきちんと準備をしておくことで、相続税の負担を軽くするだけでなく、ご家族の間でのトラブルを防ぎ、スムーズに財産を分けることができます。

ご相談から実行まで、相続に詳しい専門家がしっかりと寄り添いながら、きめ細やかにサポートいたします。

「自分のケースではどうしたらいいのか分からない…」という方も、お気軽にご相談ください。あなたにとって最適な解決策をご提案いたします。

主な業務

- 遺産分割協議書の作成

- 相続関係説明図の作成

- 相続人・財産調査

- 不動産の相続登記サポート(司法書士連携)

- 遺言書の作成サポート(自筆証書、公正証書)

- 成年後見制度の手続き

- 生前贈与・家族信託の相談

- 各種許認可申請手続き

なお、相続税などの税金対策についてもご相談ください。経験豊富なwish会計事務所の専門税理士が皆様をバックアップいたします。

ご相談の流れ

- お問い合わせ(電話・メール)

- 無料相談(オンラインも可)

- お見積り・ご契約

- 業務着手(着手金入金後) → 完了まで丁寧にご報告

よくある質問(FAQ)

- 相続手続きにはどんな書類が必要?

→相続される状況によって変わりますが、基本的な書類としては、被相続人及び相続人全員の戸籍謄本、住民票又は戸籍附票、被相続人の印鑑証明書があります。また、必要に応じて、預貯金の残高証明書、不動産の登記事項証明書、固定資産税評価書、遺言書、遺産分割協議書などがあります。 - 土地の名義変更もお願いできますか?

→提携している司法書士が対応いたします。 - 出張相談は対応していますか?

→対応いたします。お気軽にご相談ください。

お知らせ

『相続登記の義務化、何が変わる?』(司法書士連携)

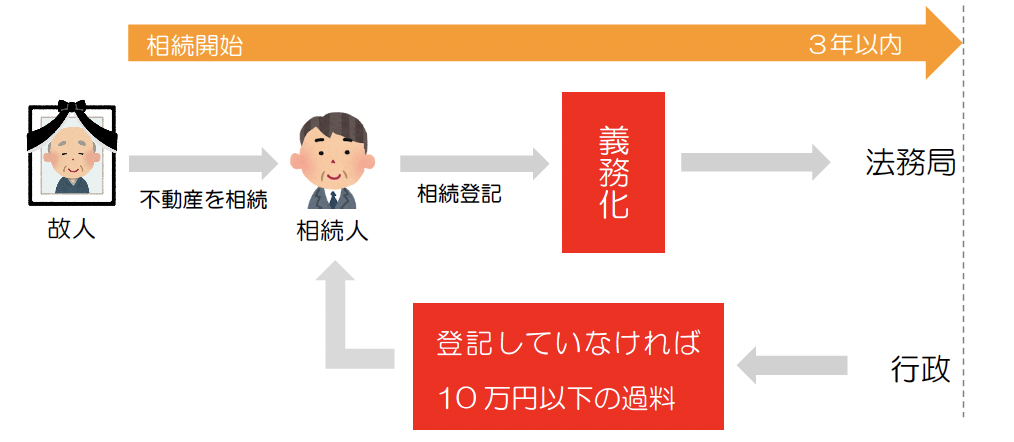

不動産を相続すると名義の変更、「相続登記」を行う必要があります。

登記には手間と費用がかかることから手続きを行なわない人も多くいましたが、令和6年4月から相続登記が義務化されました。

正当な理由なく3年以上登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられます。不動産を相続した方は名義変更を行いましょう。

『遺留分侵害とは?』

遺産をどのように分割するかは遺言によって指定することができ、遺言の内容は、法定相続割合や相続人間の協議よりも優先されます。

しかし、法定相続人には財産を相続する権利があります。

相続人として最低限もらえる相続割合が「遺留分」です。遺留分は法定相続人のうち配偶者、直系卑属(子、孫)、直系尊属(父母、祖父母)には一定の相続割合が保証されています。遺留分を請求したい場合は、相手に対して「遺留分侵害額請求」を行います。裁判所などを通さず、直接相手に請求できるのですが、後で証拠になるよう内容証明郵便で送るのが良いです。

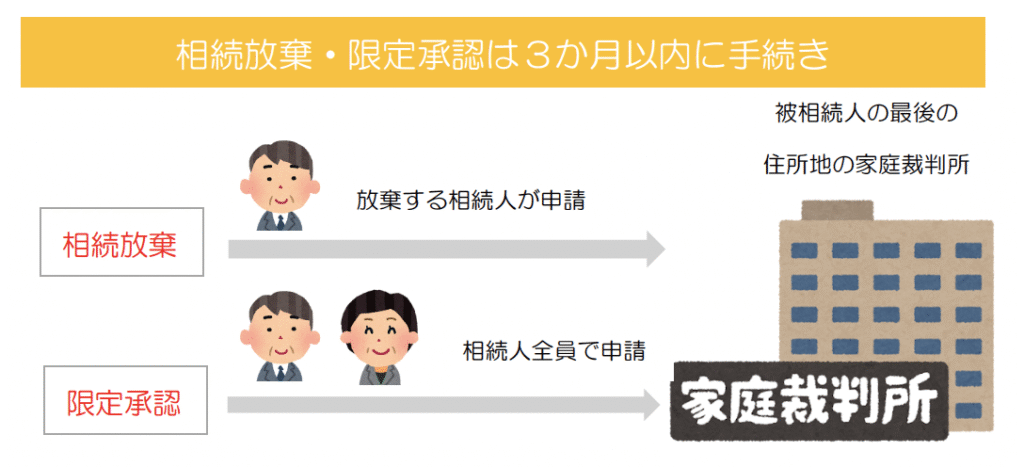

『相続放棄の期限と注意点』

相続が発生したら「遺産」と「負債」を確認しましょう。遺産は預貯金・土地・有価証券などがあります。また、忘れてならないのが負債の確認です。相続では、借財などマイナスの財産も引き継ぐことになります。相続の可否は、特別な手続きは不要で、相続発生日から3か月後に相続したものとみなされます。一方、負債が多い場合は、「相続放棄」、「限定承認」を行うことで、損を免れることが出来ます。この場合、3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。何もしなかった場合は、相続を「単純承認」したものとみなされ、期限内に申告しなければ自動的に相続が決まってしまいます。